- 9 April 2024

- Uncategorized

Alcool et santé le French paradox n'existe pas

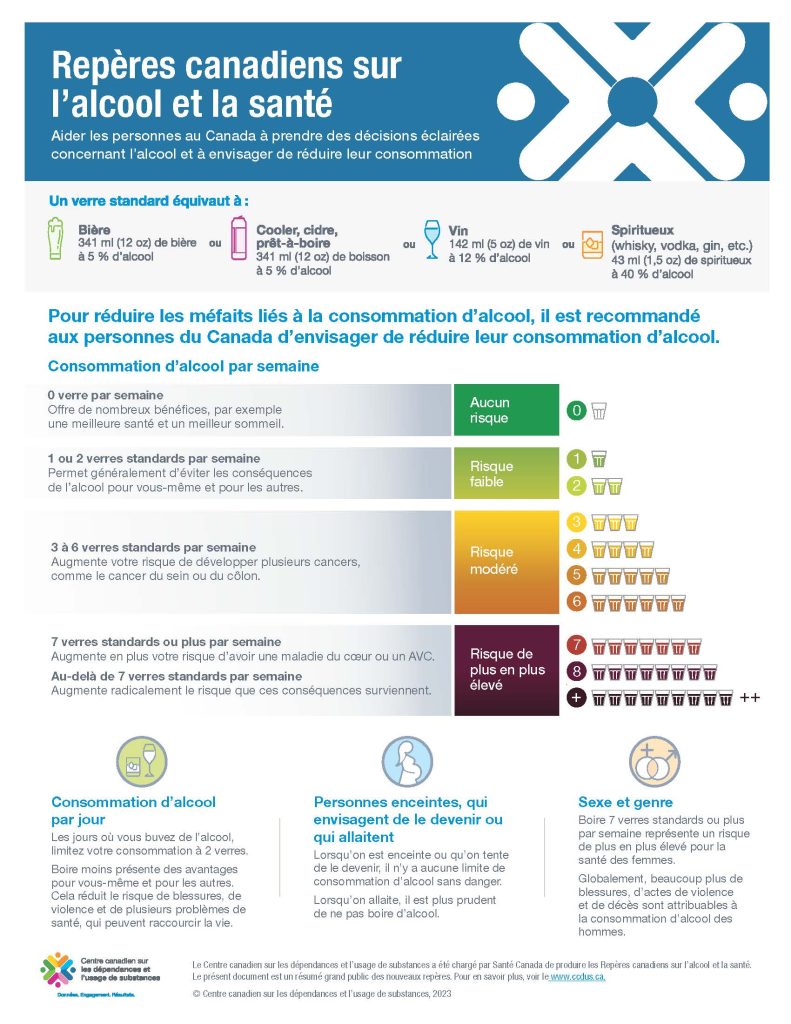

À l’échelle mondiale, une personne sur trois consomme de l’alcool. Lequel est responsable de plus de 2,8 millions de décès chaque année. La consommation d’alcool est associée à de nombreux risques pour la santé, entraînant plus de 200 maladies et problèmes divers. Certaines de ces affections sont directement causées par l’alcool, comme la cirrhose alcoolique et des troubles neurologiques spécifiques tels que l’encéphalopathie de Gayet-Wernicke et le syndrome de Korsakoff. Par ailleurs, l’alcool constitue un facteur de risque majeur pour d’autres maladies, notamment les cancers (bouche, pharynx, larynx, œsophage, foie, sein, cancer colorectal) et les maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle, cardiopathie ischémique). Les personnes dépendantes de l’alcool peuvent également présenter des troubles cognitifs, comme des problèmes de mémoire et de coordination, qui peuvent s’améliorer lentement avec l’abstinence.

Le french paradox faisant référence à la consommation de petites quantités d’alcool qui aurait un effet bénéfique sur la santé n’existe pas. Une étude de l’INSERM en 2021 en France (grand consommateur d’alcool) montre que les faibles niveaux de consommation contribuent largement aux nouveaux cas de cancer. Les effets protecteurs clamés par les adeptes du French paradox reflètent les problèmes méthodologiques des études qui en ont suggéré l’existence. Diminuer la quantité d’alcool consommée, même si elle est déjà faible à modérée, pourrait entraîner une réduction significative du nombre de décès et de l’incidence de certaines maladies.

Que se passe-t-il dans mon corps quand je bois de l’alcool?

Lorsque l’alcool est consommé, il est absorbé dans l’estomac et l’intestin grêle et pénètre ensuite dans la circulation sanguine. Une fois dans le sang, l’alcool est transporté vers différents organes et tissus du corps, y compris le cerveau, où il exerce ses effets.

Le foie est principalement responsable de la métabolisation de l’alcool. L’alcool est transformé en une substance appelée acétaldéhyde par une enzyme appelée alcool déshydrogénase (ADH). L’acétaldéhyde est ensuite converti en acide acétique par une autre enzyme appelée acétaldéhyde déshydrogénase (ALDH), puis éliminé par le corps.

Le foie peut métaboliser environ une unité d’alcool standard par heure. Si plus d’alcool est consommé que ce que le foie peut traiter, l’alcool non métabolisé reste dans le sang, entraînant une augmentation de la concentration d’alcool dans le sang et des effets physiologiques et comportementaux associés à l’ivresse.

Lorsque la concentration d’alcool dans le sang diminue, cela peut être dû à deux principaux processus : la métabolisation de l’alcool par le foie et l’élimination de l’alcool par les reins (par exemple, dans l’urine) et les poumons (par l’expiration).

Il est important de noter que le taux d’élimination de l’alcool peut varier en fonction de facteurs tels que le poids corporel, le sexe, le métabolisme individuel, la présence de nourriture dans l’estomac et la tolérance à l’alcool. Il n’y a pas de moyen de «se dégriser» plus rapidement que le processus naturel de métabolisation et d’élimination de l’alcool, et la seule solution sûre est de laisser le temps au corps de traiter l’alcool restant dans le système.

Alcool et cancer : La relation entre la consommation d’alcool et le risque de développer certains types de cancer est bien établie. La consommation d’alcool est classée comme cancérigène par plusieurs organisations de santé, notamment le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), une agence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Types de cancer : La consommation d’alcool est associée à un risque accru de plusieurs types de cancer, notamment le cancer de la bouche, du pharynx, du larynx, de l’œsophage, du foie, du sein et du côlon. Le risque de cancer semble augmenter avec la quantité d’alcool consommée.

Mécanismes : Les mécanismes exacts par lesquels l’alcool favorise le développement du cancer ne sont pas complètement compris, mais plusieurs facteurs peuvent être impliqués. L’alcool peut endommager l’ADN, augmenter l’inflammation et favoriser la production de certaines hormones, tous des processus qui peuvent contribuer à la formation de cellules cancéreuses.

Interaction avec d’autres facteurs de risque : La consommation d’alcool peut interagir avec d’autres facteurs de risque de cancer, tels que le tabagisme. Par exemple, fumer et boire de l’alcool en même temps peuvent augmenter considérablement le risque de développer un cancer de la bouche, de la gorge ou de l’œsophage.

Niveaux de consommation : Même une consommation d’alcool modérée peut augmenter le risque de cancer. Des études ont montré que le risque de certains cancers, comme celui du sein, augmente même avec une consommation modérée d’alcool.

Alcool et cerveau : La consommation d’alcool affecte le cerveau de plusieurs façons, que ce soit à court terme ou à long terme.

Effets à court terme : Lorsque vous consommez de l’alcool, celui-ci agit comme un dépresseur du système nerveux central, ce qui signifie qu’il ralentit l’activité cérébrale. Cela peut entraîner des effets immédiats tels que l’altération de la coordination, des difficultés à penser clairement, une réduction de l’inhibition et des changements d’humeur. Ces effets peuvent varier en fonction de la quantité d’alcool consommée et de la tolérance individuelle.

Altération de la fonction cognitive : Une consommation excessive et prolongée d’alcool peut avoir un impact négatif sur la fonction cognitive. Cela peut se manifester par des problèmes de mémoire à court terme, des difficultés de concentration, des problèmes de résolution de problèmes et des altérations de la perception sensorielle, des atteintes des fonctions exécutives (planification) et visuoconstructives (orientation dans l’espace, visualisation des objets,…). Dans les cas graves, une consommation chronique d’alcool peut conduire à des troubles cognitifs permanents. Le repérage des troubles cognitifs liés à l’alcool peut s’effectuer grâce à des échelles standardisées telles que le MoCA (Montreal Cognitive Assessment) et le BEARNI (Brief Evaluation of Alcohol-Related Neuropsychological Impairment).

Démence : Récemment, un lien a été établi entre consommation d’alcool excessive et risque de démence par une étude de l’Inserm menée en collaboration avec des chercheurs canadiens, six verres ou plus par jour pour les hommes et quatre pour les femmes sont associés à un triplement du risque de démences, y compris de démences précoces qui surviennent avant 65 ans de type syndrome de Korsakoff, directement attribuables à l’alcool, de démences vasculaires qui résultent par exemple d’accidents vasculaires cérébraux, et de démences neurodégénératives de type Alzheimer. Ainsi, le risque de développer la maladie d’Alzheimer est doublé chez les gros consommateurs d’alcool, ce qui en fait un facteur de risque modifiable majeur.

Atrophie cérébrale : La consommation excessive d’alcool peut entraîner une atrophie cérébrale, c’est-à-dire une réduction de la taille et du poids du cerveau. Cela peut affecter différentes régions du cerveau, y compris le cortex préfrontal, qui est impliqué dans la prise de décision et le contrôle des impulsions, ainsi que l’hippocampe, qui est important pour la mémoire.

Troubles neurologiques : L’alcoolisme peut également entraîner le développement de troubles neurologiques graves, tels que l’encéphalopathie de Gayet-Wernicke et le syndrome de Korsakoff, qui sont causés par une carence en vitamine B1 due à une mauvaise alimentation associée à la consommation excessive d’alcool. Ces conditions peuvent entraîner des déficits cognitifs sévères et des altérations de la fonction neurologique.

En résumé, la consommation d’alcool peut avoir un impact significatif sur le cerveau, affectant la cognition, la mémoire et d’autres fonctions neurologiques. Une consommation excessive et prolongée d’alcool peut entraîner des dommages cérébraux permanents et des troubles neurologiques graves, soulignant l’importance de la modération dans la consommation d’alcool pour préserver la santé du cerveau.

Certains profils génétiques protecteurs même chez les grands dépendants avec forte consommation.

Comme beaucoup de maladie, nous ne sommes pas égaux devant les effets de consommation d’alcool. Des études récentes ont en effet démontré qu’il existe un lien entre la flore intestinal et la vulnérabilité à l’alcool. Il y aurait notamment un lien entre la composition du microbiote intestinal et l’apparition de complications chez les dépendants, en particulier celle de maladies hépatiques. Les futurs recherches en génétiques ont pour objectifs de mieux comprendre la vulnérabilité des individus et d’obtenir des données prédictives de l’efficacité d’un traitement.

Références

Contribution of alcohol use disorders to the burden of dementia in France 2008–13: a nationwide retrospective cohort study Michaël Schwarzinger, Bruce G Pollock, Omer S M Hasan, Carole Dufouil, Jürgen Rehm, for the QalyDays Study Group, Lancet Public Heath 2018, 3: e124–32

Common genetic variation in alcohol-related hepatocellular carcinoma: a case-control genome-wide association study Trépo, EricMeiller, Clément et al. The Lancet Oncology, Volume 23, Issue 1, 161 – 171